IDKオリジナル連載 分かる!ネットワークカメラ基礎講座

[第1回] ネットワークカメラの基礎知識

ネットワークカメラコラム一覧

ネットワークカメラとは

IPネットワークに接続して使うことで、遠隔モニターや操作、他のIP機器との連動なども可能で、システムに柔軟性があります。

また、従来のアナログカメラに比べて、拡張性や利便性が高く、ハイビジョンを超える超高画質も実現されており、より使用用途が広げられています。

現在では防犯だけでなく、マーケティング分析や製造業などの品質、工程管理などの新しい用途にも使われています。

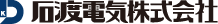

ネットワークカメラの基本構造

ネットワークカメラの基本構造は下記の図のように、レンズ、イメージセンサー、映像エンジン(回路)、圧縮出力回路、出入力端子、ボディなどで構成されています。

レンズ

固定焦点レンズ、可変焦点(バリフォーカル)レンズやズームレンズまたは、魚眼レンズなどが使われます。

イメージセンサー

CMOSという電子デバイスが使われており、レンズからの映像を電気信号に変換します。

解像度は用途により、「ハイビジョン」と言われている1.3Mピクセルから、「4K」と言われている超高画質の12Mピクセルぐらいまでが使われます。

映像エンジン

イメージセンサーから出力された映像のアナログ電気信号をデジタル信号に変換するLSI回路です。

またその過程で画質調整(輝度調整、コントラスト調整、HDR処理、色補正やノイズ除去など)もこのエンジンで処理されます。

さらに機器の設定により、解像度を変更(フルハイビジョン=>ハイビジョン)したり、フレームレート(fps:1秒間に何枚の映像を送り出すか)も変更したりします。

インテリジェント機能を内蔵したカメラではこのエンジンで動体検知などもします。

圧縮出力回路

用途に合わせて最適化された映像デジタル信号をJPEGやH.264などのデジタルファイルに圧縮、変換し、IPネットワークに合わせた信号で出力するLSI回路です。

マイク内蔵のカメラでは音声信号も出力します。

ネットワークカメラ 専門用語図解&ポイント!

魚眼レンズ

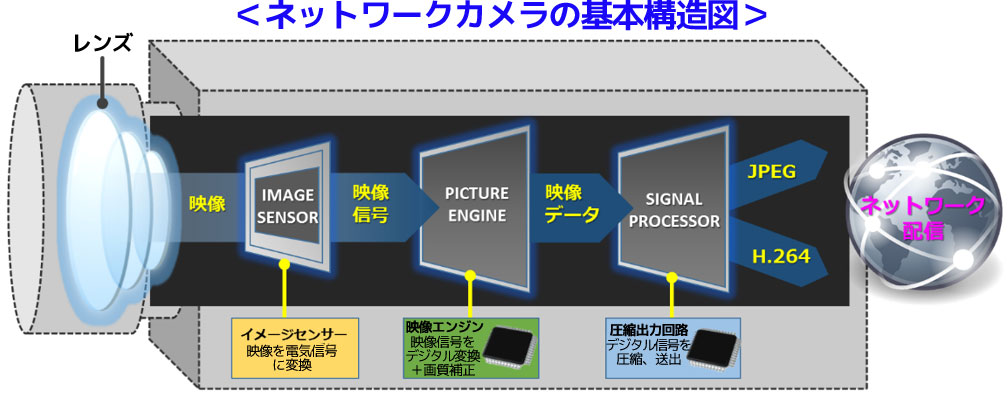

各メーカーによってHDR処理の機能名が異なります(”ワイドダイナミック/WDR”、”オートSSC”、”HyperDynamic”など)。時間によって照明や採光状況が変化する場所にカメラを設置する場合には、このHDR処理機能の性能が高いカメラをオススメします。

HDR処理

魚眼レンズを搭載したカメラでは、360度の全方位が撮影できるモデルがあります。このようなカメラでは死角ポイントが少なくなるので、カメラの設置台数を全体的に減らすことができます。目立ちにくいスリムデザインのモデルが多いので、お客様に威圧感や不快感を極力与えたくない業種(ホテル、ブランドショップ、アパレル関連、レストランなど)の店舗にオススメです。

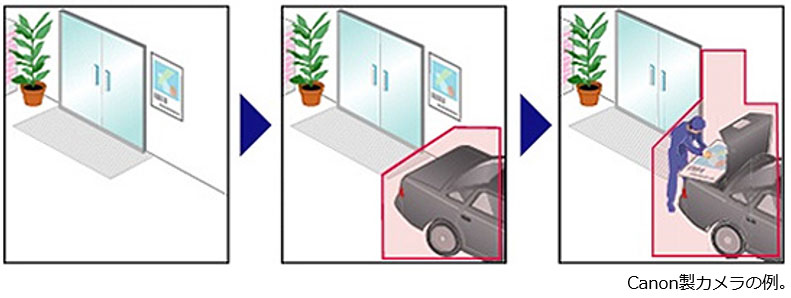

動体検知

映像的に変化が発生した自動車や人、ポスターのみを動体として検知。異常発生とみなしてメール通知や警報発報、警告灯動作などと連動するシステムを組める。

また、変化発生前後のみを録画するシステムも組める。

常に監視カメラの映像をモニターしていなくても、異常発生に気づく時間が短縮されます。また、後から録画データを確認する場合にも、異常発生時の映像をすぐに見つけることができます。監視に人手をあまりかけられない場合や、夜間の監視、特に貴重な物が置いてある場所の監視などにオススメです。

IDKオリジナル連載 分かる!ネットワークカメラ基礎講座

ネットワークカメラ 第1回専門用語解説まとめ

<レンズパート>

-

- 固定焦点レンズ:

- 焦点距離(ピントが合う距離)が、ある距離で固定されているレンズ(つまり、ズームが無い)。軽くて小さいレンズが多く、カメラの小型化が可能になる。また比較的画角が広く、室内などを広く撮影するのに向いている。

-

- 可変焦点(バリフォーカル)レンズ、ズームレンズ:

- 焦点距離を一定の範囲で自由に変化させられるレンズ。その際にピントを合わせたまま変化させられるのがズームレンズ。ピントの再調整が必要なのが可変焦点レンズ。

-

- 魚眼レンズ:

- 180°またはそれ以上の画角をもつ特殊な広角レンズ。半球の視野が平面上に撮影されるので、映像はレンズ面の反射像のように歪む。凸面鏡と同じ原理。全方位撮影をするのに向いており、俯瞰的に全体監視したい場合や、カメラの設置台数を減らしたい場合に有効。映像が歪むので、正確な映像を確認するにはPC等での画像補正が必要。

<イメージセンサーパート>

-

- 解像度:

- ネットワークカメラでの映像撮影や液晶ディスプレイで映像表示をした時の一画面あたりの画素数。数字が大きいほど高精細な映像での撮影または表示が出来る。ただし、比例してデータ量も大きくなる。

参考:ハイビジョン(HD)の定義は国際的に画面垂直方向の画素数が650ピクセル以上。

例:地デジ放送1440x1080=約1.5Mピクセル、BSデジタル放送1920x1080=約2Mピクセル。

VGA640x480=約0.3Mピクセル、SXGA1024x1024=約1.3Mピクセル

-

- 最低照度(感度):

- ネットワークカメラの性能表示ではイメージセンサーの性能、レンズの品質と映像エンジンの総合性能により、白黒映像での撮影限界照度を “最低(被写体)照度”として感度性能としている。

<映像エンジンパート>

-

- 輝度調整:

- 映像全体の明暗の調整。

-

- コントラスト調整:

- 映像内の明るい部分と暗い部分の差(明暗比=コントラスト)の調整。逆光で撮影された映像などを見やすくする。

-

- HDR処理:

- (HDR=High Dynamic Rangeの略)画像センサーの感度を変えて露出値の異なる複数枚の映像を撮影し、それらを合成することで白飛びや黒つぶれが少なく見やすい映像を生成する処理。

-

- 色補正:

- 撮影映像の色味の全体的な調整。人の肌色や照明の色温度などを基準に、自然な色合いに補正。

-

- ノイズ除去:

- イメージセンサーやデジタル圧縮の性能的な限界により、暗部、細かい模様(木の葉や水面など)や急激な色変化が有る映像に発生したノイズをデジタル処理などで除去する技術。ノイズ除去をやり過ぎると見た目の解像度が低下する。

-

- 動体検知:

- 撮影映像の任意に設定されたエリアを任意の時間間隔で分析し、設定映像エリア内で発生した映像信号の急激な変化(=データの急激な差として認識)を動体として検知します(ゆるやかな明るさの変化や草木の揺らぎなどは除きます)。

この動体検知を利用して侵入/滞留/通過/持ち去り/置き去りなどを検知する。

<圧縮出力回路パート>

-

- JPEG:

- 静止画像のファイル圧縮方式の一つ。MOTION JPEGとはJPEG画像をパラパラマンガのように連続表示することで、動画に見せるファイル方式。

-

- H.264:

- 最新の動画圧縮方式の一つ。時間経過で変化しない映像内の背景やオブジェクトなどの静止物体を同一データとみなすことで効率的に圧縮する。MPEG-4 AVCといわれることも有る。ブルーレイでも採用されている。 JPEGとはJPEG画像をパラパラマンガのように連続表示することで、動画に見せるファイル方式。

-

- フレームレート:

- 動画の撮影や表示において、1秒間当たりに撮影または表示する映像のコマ数。数字が大きいほど滑らかな動きの動画が撮影、表示できる。ただし、比例してデータ量も大きくなる。 JPEGとはJPEG画像をパラパラマンガのように連続表示することで、動画に見せるファイル方式。

<レンズパート>

-

- 固定焦点レンズ:

- 焦点距離(ピントが合う距離)が、ある距離で固定されているレンズ(つまり、ズームが無い)。軽くて小さいレンズが多く、カメラの小型化が可能になる。また比較的画角が広く、室内などを広く撮影するのに向いている。

お気軽に石渡電気にお問合せください。

「ネットワークカメラ」とそのシステムや周辺機器等の技術、各機器の種類や取り扱いについて、分かりやすく解説する石渡電気オリジナルコラムです。

このコラムの連載では、ネットワークカメラの基本構造から画質技術、種類、レコーダーの基本構造や種類、システム構築や導入事例などを分かりやすく解説・紹介することで、ネットワークカメラシステム全体の基本知識が身に付けられるコンテンツです。

重要な専門用語には下線が引いてあり、クリックするとポップアップで用語解説が表示されます。

(記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)