アルプシステムズ様インタビュー!

[2024.09.20]

[2024.09.20]

近年「生成AI」「半導体」「データセンタ」などのキーワードがトレンド入りする中、ますます光ファイバ通信の需要が伸びていくと言われています。通信技術が進む中で、光ファイバのパッチコード・コネクタの規格についても市場ニーズの変化などはみられるのでしょうか?

今回は、光ファイバをはじめとするITインフラ向けの資材を扱う専門企業「アルプシステムズ」様に弊社ショールームにお越しいただき取材をさせていただきました!

「低遅延」な光インフラに欠かせない光ファイバ通信!

Q.「光ファイバ通信ならでは!」と言える国内のサービスにはどのようなものがありますか?

A.現在、生成AIを含めて「光ファイバ通信」を必要とする技術・サービスが国内外で増えています。

今後ますます注目されていく通信技術であると確信しているのですが、

国内で言いますと、NTTのIOWN(アイオン)も、「光電融合*」と言われている技術で、まさに「光ならでは」と言えます。

これまでの通信、特に「電気通信」というのは、いわゆる基地局ごとで

「光を電気に置き換えて」「電気で演算処理して」「電気を光に置き換える」という形で通信をしていたところを、

「全て光化する」ことによって、遅延を最大限減らすことができる技術なのですが、今、実証実験が渋谷のビルで行われています。

今後は基盤と言われるものも光ファイバが乗っかる時代が来るという風に言われていますので「必須の通信手段」として光ファイバは今後も必ず需要が伸びていくものと考えています。

*(参考)世界的な電力不足を救う?注目を集める「光電融合技術」とは

https://group.ntt/jp/magazine/blog/photonics_electronics_convergence/

「16芯 MPOコネクタ付 光ファイバケーブル」が今の主流

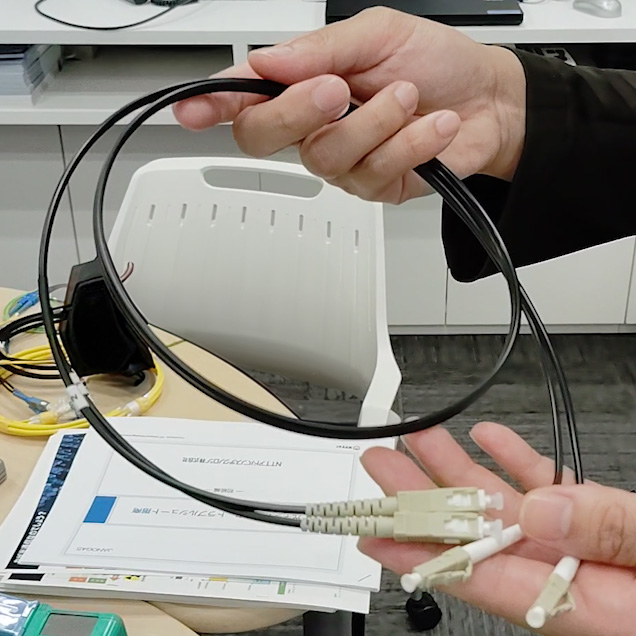

Q.光ファイバコネクタの需要の高い規格について教えてください。A.「生成AI」というカテゴリーで言いますと、NVIDIAさんのGPUの、ある一つのボードに関しては、モジュールが今「16芯」のMPO(マルチファイバ・プッシュオン)と言われているもの、フェルールと言われる端子に16芯のファイバが並んでいて、1つのコードで「16芯」の通信ができるというものを採用されていて、FTTxなどの高速通信網で広く使用されており、国内の某大手データセンタさんもこの「16芯」を採用しています。

今までMPOコネクタというのは、「24芯」や「12芯」が一般的だったのですが、最近はこの「16芯」というものが使われるようになっています。

今までMPOコネクタというのは、「24芯」や「12芯」が一般的だったのですが、最近はこの「16芯」というものが使われるようになっています。

複数メーカでは国内に製造拠点を設け「MPOコネクタ付 光ファイバケーブル」の製造を拡大していく動きが見られます。

それだけMPOの需要が高まってきているのです。

Q.MPOコネクタのメリットについて教えてください。

A.世の中の流れは「軽薄短小」。光コネクタもFC→ST→SC→LCと通信容量が増大するほど小型化が進んでいます。コネクタだけでなく機器側もどんどん小さくなってきていますから、機器が増えるにつれ、隙間なくびっしり配線が並ぶ状態になります。

そうすると、今度は機器側の発熱がラック内部にこもってしまうんですね。

線を細くしないとラック裏側への「空気抜け」が悪くなってくる。

そういった時の解決策として出てきたのがMPOと言われているタイプの光コネクタになります。

これ1本で16本分の回線をまとめますから、裏側の線の数が圧倒的に少なくなりますので、排熱がしやすくなります。

Q.常時「圧」がかかる事ってあるのですか?

複数メーカでは国内に製造拠点を設け「MPOコネクタ付 光ファイバケーブル」の製造を拡大していく動きが見られます。

それだけMPOの需要が高まってきているのです。

Q.MPOコネクタのメリットについて教えてください。

A.世の中の流れは「軽薄短小」。光コネクタもFC→ST→SC→LCと通信容量が増大するほど小型化が進んでいます。コネクタだけでなく機器側もどんどん小さくなってきていますから、機器が増えるにつれ、隙間なくびっしり配線が並ぶ状態になります。

そうすると、今度は機器側の発熱がラック内部にこもってしまうんですね。

線を細くしないとラック裏側への「空気抜け」が悪くなってくる。

そういった時の解決策として出てきたのがMPOと言われているタイプの光コネクタになります。

これ1本で16本分の回線をまとめますから、裏側の線の数が圧倒的に少なくなりますので、排熱がしやすくなります。

配線が増えると排熱が

困難になる可能性も

困難になる可能性も

背面はMPOでまとめれば

空気抜けも良く排熱問題も解消

空気抜けも良く排熱問題も解消

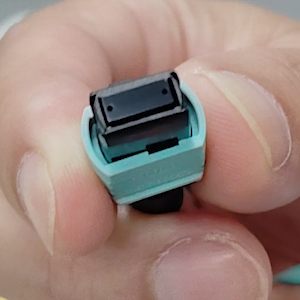

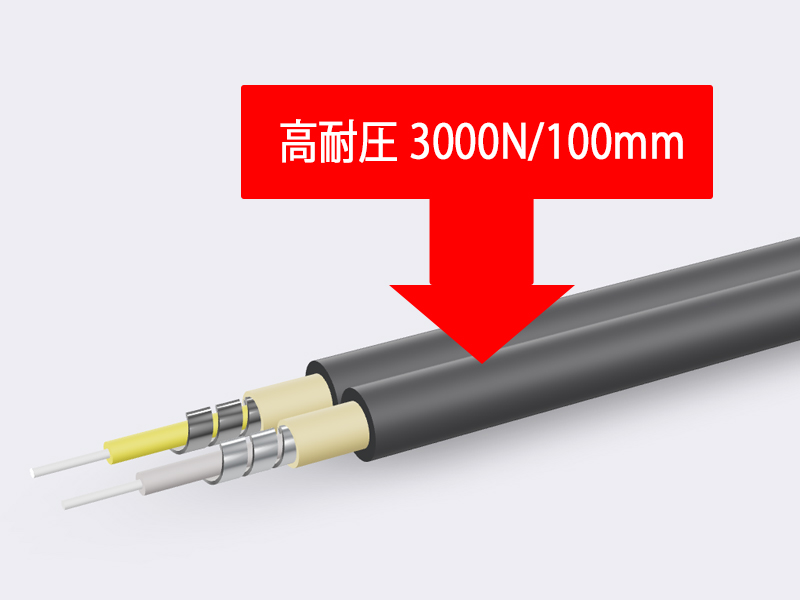

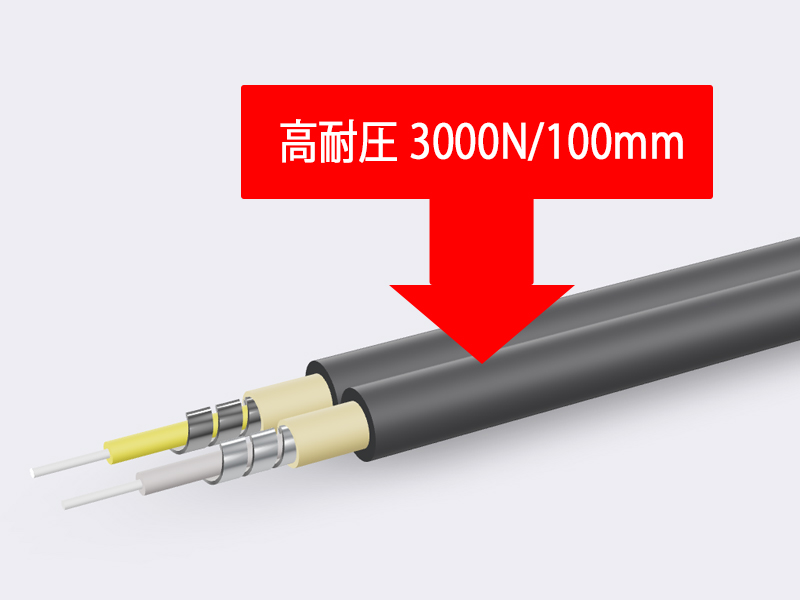

側圧に強い光ファイバパッチコード

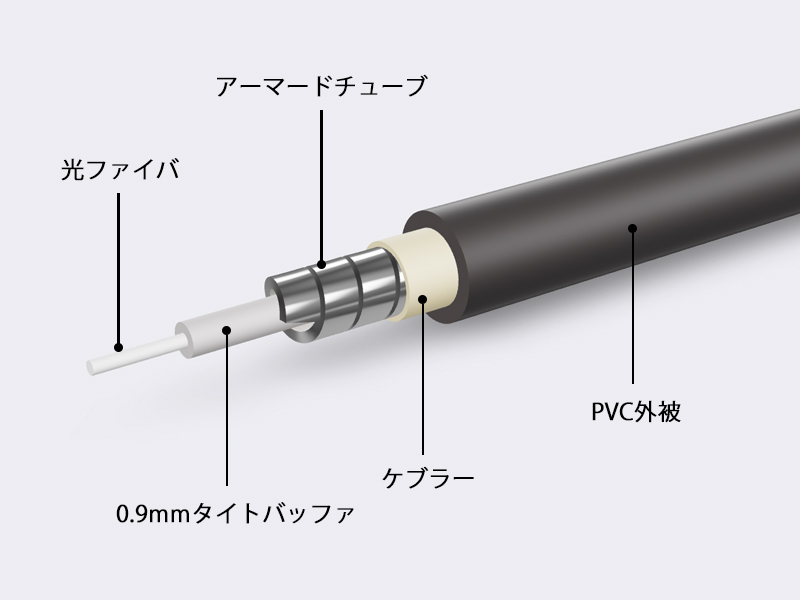

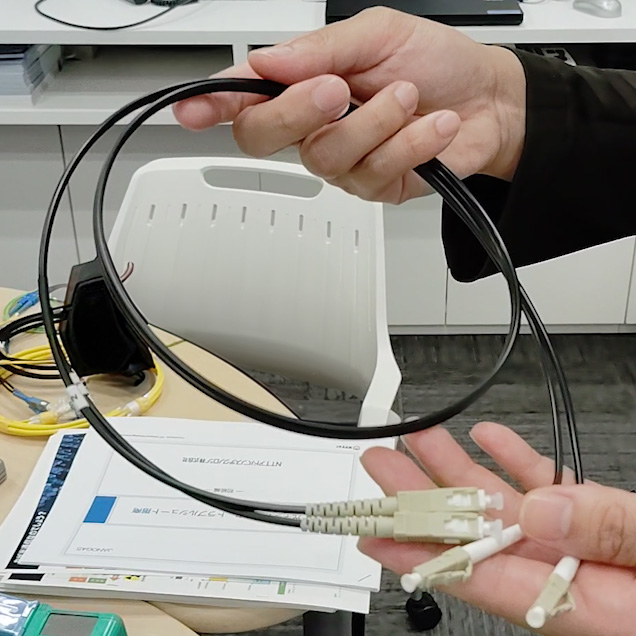

Q.「光ファイバってデリケートで施工し辛い」と思う工事店様もいるようですが。A.仰る通り、光ファイバケーブルはこれまで「外圧に弱い」と言われていたのですが、MPOとは違う製品ではありますが、アルプシステムズでは「アーマードパッチコード」と言われている新製品を発売しました。

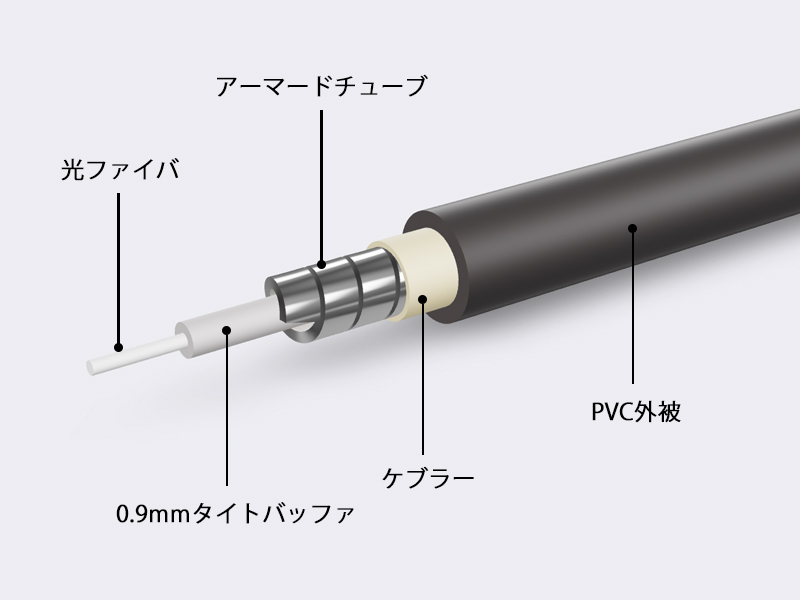

ちょっと外見からはわからないんですけれども、通常、パッチコードというのは「光のファイバ」があって、その周りに「緩衝材」、さらに「外被」と言われているもので覆っているのですが、「アーマードパッチコード」は、「光のファイバ」と「緩衝材」の間に「アーマードチューブ」という「ステンレス管」が入っていまして、側圧に強い構造となっています。

ちょっと外見からはわからないんですけれども、通常、パッチコードというのは「光のファイバ」があって、その周りに「緩衝材」、さらに「外被」と言われているもので覆っているのですが、「アーマードパッチコード」は、「光のファイバ」と「緩衝材」の間に「アーマードチューブ」という「ステンレス管」が入っていまして、側圧に強い構造となっています。

光ファイバ芯線をアーマードチューブ

で巻いて補強・保護

高い側圧(3,000N/100mm)耐性

これまでは、「光ファイバは上にケーブルが載るだけでも減衰する」などと言われていたのですが、「アーマードパッチコード」ですと、この「ステンレス管」により、10センチの間で約300キロ、外圧が乗っても通信が普通に行えるというところが他のメーカさんと違うポイントです。

他のメーカさんが言われるいわゆる「曲げ強(まげつよ)」というのは、「曲げて開放した時にファイバが折れていない」という意味で、曲げてるときはもちろんロスがどうしても起きてしまうのですが、この「アーマードパッチコード」に関しては、圧がかかっていても通常の通信ができる製品となっています。

Q.常時「圧」がかかる事ってあるのですか?

A.通常では、常時「圧」がかかるということは基本的にはないのですが、ただ、一つ可能性としてあるのは、ラックの上で配線されるときに、その上にケーブルがどんどん乗っかっていくという場合です。増設の時にはありがちですよね。ある程度、常時一定の圧がかかっている状態になります。

今までパッチコードというのは、そういった「架間跨(がかんまた)ぎ」というところでは、側圧に弱いので採用されず「コード集合型」とか「テープスロット型ケーブル」といった製品を採用されているケースが多々あったのですが、こちらの「アーマードパッチコード」であれば「架間」も這わす事もできる事や、その他の使い方としては、ステンレス管が入っているので、「防鼠(ぼうそ)」の所でも使える事などから採用いただく機会が増えています。

外被が黒色なので耐候性もあるので屋外で使われても被覆が劣化する事なくご使用できるという点もポイントです。

今までパッチコードというのは、そういった「架間跨(がかんまた)ぎ」というところでは、側圧に弱いので採用されず「コード集合型」とか「テープスロット型ケーブル」といった製品を採用されているケースが多々あったのですが、こちらの「アーマードパッチコード」であれば「架間」も這わす事もできる事や、その他の使い方としては、ステンレス管が入っているので、「防鼠(ぼうそ)」の所でも使える事などから採用いただく機会が増えています。

外被が黒色なので耐候性もあるので屋外で使われても被覆が劣化する事なくご使用できるという点もポイントです。

光ファイバの端面の汚れを清掃!クリーナの話。

Q.施工時、リンクダウン、通信エラーの発生を防ぐためにどういった点に気を付けなければいけませんか?A.光ネットワークの不具合原因で多いのが、光のコネクタ(端面)が手脂だったり、ホコリが入ったり、アルコールのシミなどです。こういったもので光ファイバの端面が汚れていますと、どうしてもそこに隙間が生まれてしまったり、光が遮断されてしまって、ロスが多くなって通信ができないという現象が発生してしまいます。

多くのお客様はおそらく、クリーナを使って端面清掃をされると思うのですが、やはりまだ「光のクリーナ」における端面清掃の重要度が認知がされていないところも実際ありまして、現場に立ち会っていると、基本はコネクタ端面にはキャップをつけているものなのですが、このキャップがなくなった場合、養生テープなどでホコリが付かないように対処してしまうケースも稀に見受けられます。それだと、やはり粘着質のものが付いたりとか、新たなホコリがつきかねないという事態になるので、本来であればやってはいけないような行為であっても、「光の知識」が浸透していない工事店様もまだいるというところで、これから啓蒙していかないといけないと感じています。

Q.光ファイバの施工に慣れていない工事店様が多くなってきています。

そのような業者様にも使いやすいクリーナなどはありますか?

A.仰る通りで、これまではと言うと、電話工事、LAN工事というのは、いろいろな工事店様が既に手掛けてらっしゃると思うのですが、「光」となるとやはり「限られたお客様」という認識だったところが、これだけ光ファイバ需要が増え、様々なお客様が光の配線工事をする機会が増えたことで、「通信の不具合」や「クリーナの需要」が出てきたものと考えています。

実際、アメリカにおけるアンケートでは、ネットワーク故障の原因の中でトップは「コネクタ端面の汚れによる故障」なので、クリーナの重要性というところをいろいろと皆さんにも再認識していただいて、光ファイバを敷設するときには「キャップを外したら断面を清掃する」ということが一般的になっていけばいいのかなというところを感じています。

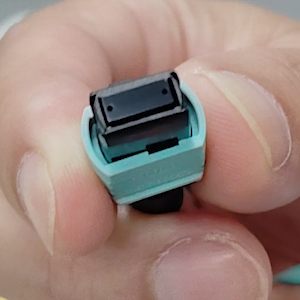

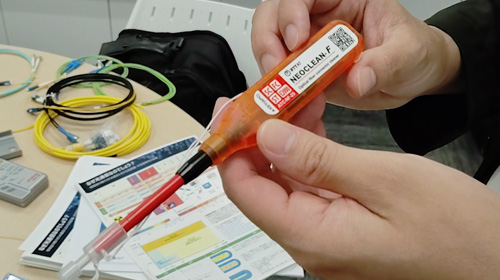

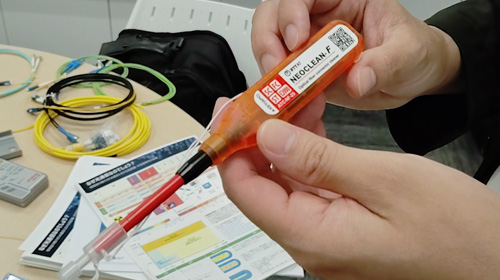

誰でも使いやすいクリーナという事でしたら、NTTさんの光ファイバクリーナ(NEOCLEAN-F)は施工者のスキルを問わず、光ファイバ端面の汚れを清掃することができるので、多くの工事店様にお使い頂いているのでオススメです。

誰でも使いやすいクリーナという事でしたら、NTTさんの光ファイバクリーナ(NEOCLEAN-F)は施工者のスキルを問わず、光ファイバ端面の汚れを清掃することができるので、多くの工事店様にお使い頂いているのでオススメです。

光ファイバ通信の歴史は、1970年代より本格的な研究が始まり、需要急伸期の2000年代を経て、今や人類に欠かせないライフラインとして確立されてきました。

光ファイバ通信の歴史は、1970年代より本格的な研究が始まり、需要急伸期の2000年代を経て、今や人類に欠かせないライフラインとして確立されてきました。

その歴史の中で、様々な業者が手掛ける事ができるようになった現代、適切な知識を身につけたうえで施工・メンテナンスする必要性もあります。

お客様に快適な通信環境を提供する。その一端を担う弊社、石渡電気も最新技術への研鑽を積み、これからも販売店様、工事店様に有益な情報を発信してまいります。

最後まで御覧いただきありがとうござました!

多くのお客様はおそらく、クリーナを使って端面清掃をされると思うのですが、やはりまだ「光のクリーナ」における端面清掃の重要度が認知がされていないところも実際ありまして、現場に立ち会っていると、基本はコネクタ端面にはキャップをつけているものなのですが、このキャップがなくなった場合、養生テープなどでホコリが付かないように対処してしまうケースも稀に見受けられます。それだと、やはり粘着質のものが付いたりとか、新たなホコリがつきかねないという事態になるので、本来であればやってはいけないような行為であっても、「光の知識」が浸透していない工事店様もまだいるというところで、これから啓蒙していかないといけないと感じています。

Q.光ファイバの施工に慣れていない工事店様が多くなってきています。

そのような業者様にも使いやすいクリーナなどはありますか?

A.仰る通りで、これまではと言うと、電話工事、LAN工事というのは、いろいろな工事店様が既に手掛けてらっしゃると思うのですが、「光」となるとやはり「限られたお客様」という認識だったところが、これだけ光ファイバ需要が増え、様々なお客様が光の配線工事をする機会が増えたことで、「通信の不具合」や「クリーナの需要」が出てきたものと考えています。

実際、アメリカにおけるアンケートでは、ネットワーク故障の原因の中でトップは「コネクタ端面の汚れによる故障」なので、クリーナの重要性というところをいろいろと皆さんにも再認識していただいて、光ファイバを敷設するときには「キャップを外したら断面を清掃する」ということが一般的になっていけばいいのかなというところを感じています。

光ファイバ通信の歴史は、1970年代より本格的な研究が始まり、需要急伸期の2000年代を経て、今や人類に欠かせないライフラインとして確立されてきました。

光ファイバ通信の歴史は、1970年代より本格的な研究が始まり、需要急伸期の2000年代を経て、今や人類に欠かせないライフラインとして確立されてきました。その歴史の中で、様々な業者が手掛ける事ができるようになった現代、適切な知識を身につけたうえで施工・メンテナンスする必要性もあります。

お客様に快適な通信環境を提供する。その一端を担う弊社、石渡電気も最新技術への研鑽を積み、これからも販売店様、工事店様に有益な情報を発信してまいります。

最後まで御覧いただきありがとうござました!

石渡電気はご希望に合わせた構成、お見積りをいたします。

お気軽にお問合せください。